進化論の攻撃の仕方

「エホバの証人」は進化論を攻撃する基本路線として、次の手段を用いる。すなわち、

- 進化論の内部において未解決の部分を突く。

- 進化論内部の反対意見を借りる。

- 進化論全体を攻撃する時には根本主義者の意見も取り入れる。

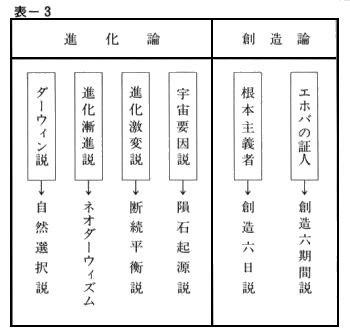

これらのことから、「エホバの証人」と進化論者の距離関係は次のように表示できる(表3)

では「エホバの証人」はどのようにして進化論を攻撃しているのかを次に見ていこう。

彼らの出版物に『生命-どのようにして存在するようになったか、進化か、それとも創造か(以下『創造』と略す)』という本がある。

この本は20章に分かれているが、そのうち、第2、4、5、6、7、8の各章は、進化論を攻撃している。各章のタイトルは次の如くである。

第2章 『進化をめぐる意見の不一致-なぜ』

第4章 『生命は偶然に生じるか』

第5章 『化石の記録に語らせる』

第6章 『非常に大きな隔たり-進化論はそれを埋めることができるか』

第7章 『「猿人」とは何ですか』

第8章 『突然変異-進化の基盤ですか』

これら各章の概略を示して、進化論の攻撃のようすを見ていくこととする。

第2章 『進化をめぐる意見の不一致-なぜ』

この章は、まず進化論者の中に意見の対立の存在することを示す。次に生命の起源が解明されていないこと、化石が漸進的進化を証明していないこと、宇宙からの要因を主張する進化論があることなどをあげて、進化論は事実なのか、仮説なのかと問う。

『創造』の本では、ジャーナリストのフランシス・ヒッチングの著『キリンの首』を次のように引用している。

進化論がかかえる未決の難問のいくつかを要約して、フランシス・ヒッチングはこう述べました。「その決定的な試験となる三つの分野において、〔現代の進化論〕は失格している。すなわち、化石の記録は、漸進的変化というよりは進化飛躍という型を明らかにしている。遺伝子は安定を保たせる強力な仕組みであって、その主要な機能は新しい形態に進化するのを防ぐことにある。分子レベルにおける無作為の段階的突然変異は、生物体の組織的な複雑さ、およびその複雑さが増してゆくことの説明とはならない。」

次いでヒッチングはこのように結論しました。努めて穏やかに表現したとしても、それを教える人々の間にあってさえ様々な疑問に囲まれている進化の理論を疑問視するのは当然許されることである。ダーウィン説が真に生物学の重要な統一原理であるとすれば、それは異常なほど大きな無知の領域を包み込んでいることになる。

それは、無生の化学物質がどのようにして生き物となったのか、遺伝暗号の背後にどのような文法律があるのか、遺伝子はどのようにして様々な生物の形態を形造ってゆくのかなど、最も根本的な疑問の幾つかに説明を与えていない。」[1]『創造』 23、24頁

この引用文を読むと、ヒッチングは進化論に疑問があるように主張している如くである。ところがヒッチングは進化論の中のダーウィン説およびネオダーウィズムを批判しているのであって、進化論そのものを否定していない。それどころか彼は『キリンの首』の中で根本主義者の唱える創造論を退けている。

「エホバの証人」は、そのような立場にあるヒッチングのダーウィン攻撃の部分を利用する。そして、引用文においても勝手な改訂をする。すなわち今引用した文中の、

その決定的な試験となる三つの分野において、〔現代の進化論〕は失格している。[2]『創造』 23

とあるのは、邦訳『キリンの首』によれば、

ネオ・ダーウィズムは、検証可能な三つの重要分野で失格してしまっているのである。[3]『キリンの首』 123頁フランシス・ヒッチング著、樋口広芳・渡辺政隆訳、平凡社

と書いてある。「エホバの証人」は、「ネオダーウィズム」とヒッチングが記したのを、「現代の進化論」と書き改めてしまう。彼らがヒッチングの『キリンの首』を引用する方法は、進化論攻撃の基本路線の第2、「進化論内部の反対意見を借りる」にあたる。

第4章 『生命は偶然に生じるか』

この章は、生命の起源に関する問題を追求している。すなわち、生命の自然発生説、太古の地球における原始的大気の中からアミノ酸の生じることの不可能なこと、アミノ酸からタンパク質が無作為に自然生成する確率が小さいこと、遺伝記号であるDNAの形成の確立も小さいこと、光合成の仕組みは無作為に創始できないことなどを主張する。

「エホバの証人」はかつて退けられた、生命の自然発生説を進化論者が復活させたと言っている。彼らの『創造』にはこうある。すなわち、

しかし19世紀までに、ルイ・パスツールその他の科学者たちが、この説に致命的な打撃を加え、生命はそれ以前の生命から来ることを実験によって証明した、とみなされていました。

ところが、理論上の必要から、進化論は、遠い昔に顕微鏡的な生物が何らかの方法で無生の物質から自然に生じたに違いない、と想定しています。[4]『創造』 38頁

ルイ・パスツールの時代の自然発生説とは、カビなどの微生物は肉汁などの液中から自然に発生するという説である。パスツールはフラスコを用いて否定実験を行い、空気中の細菌や胞子の侵入を遮断すれば、肉汁から微生物の発生不可能なことを証明した。パスツールの時代の自然発生説は、いつでも、どこでも自然発生するというもので、現代科学もそれは否定している。現代の科学で推定されている生命の起源の仮説は、1936年ソビエトの科学者オパーリンによって立てられた。それによれば、原始の地球において、まず無機物から有機物への変化が起こり、次いで有機物から最初の生物(始原生物)が出現したとある。この仮説に基づいて、アメリカのミラーが化学実験を行った。「エホバの証人」の『創造』は次の如く記している。

1953年、スタンレー・ミラーは水素、メタン、アンモニア、水蒸気から成る「大気」の中に電気火花を通しました。それは、広く存在し、タンパク質の構成材料となる多くのアミノ酸の内の幾つかを生じさせました。しかし彼は、生命が存在するために必要な20種類のアミノ酸のうち4つを得ただけです。

その30年以上のうちにも科学者たちは、もっともと思われる条件下で、必要な20種類のアミノ酸すべてを実験的に造り出すことはまだできていません。[5]『創造』 40頁

現代科学は、確かにタンパク質を構成するすべてのアミノ酸を実験的に造り出せない。この段階で現代科学は未解決の部分を有する。「エホバの証人」のここの記述は、その進化論攻撃の第一手段、「進化論の内部において未解決の部分を突く」にあたる。

科学は未解決の部分を解決するために努力する。解決された科学成果は、人類に寄与している。現代のわれわれの日常生活はこの科学の発達による。「エホバの証人」は進化論を否定せんがために、科学者の努力を退ける。『創造』の第4章の後編には次のような記述がある。すなわち、

実際の証拠に基づいて言えば、生命の自然発生の理論は、科学的な事実というより、空想科学の領域に適合しているように思われます。それを支持する多くの人々は、自分たちの信じたい事柄を信じるために、このような問題における科学的手法を明らかに放棄しています。

生命が偶然に生じる公算はあまりにも小さいのに、科学的手法のもとに普通なら発せられるはずの警告のことばより、譲ることを知らない独断主義が行き渡っています。[6]『創造』 51頁

このように「エホバの証人」は進化論を支持して生命の起源を探求する人々を独断主義と言っている。

第5章 『化石の記録に語らせる』

この章では、進化の証拠として研究されている化石についての言及である。ダーウィンの説く漸進的進化論によれば、進化はゆっくりとなされたとする。それゆえ化石の記録には、ある種と他の種の中間的なものが存在する筈であった。しかし、それは証明されなかった。ダーウィン自身その問題が自説における難問であることを認めていた。「エホバの証人」はそこを突く。『創造』にはこうある。

ダーウィンは率直にこう認めていました。「無数の種が……実際にはいっせいに存在し始めているのであれば、その事実は、進化論にとって致命的なものとなろう。」[7]『創造』 57頁

(ダーウィンは正確にはこのように言っていない。『創造』がこの文で「進化論」と書いている部分は、実は「自然選択による進化論」である。[8]『種の起源』 (中)164頁、216頁ダーウィン著、八杉竜一訳、岩波文庫、岩波書店

「エホバの証人」はダーウィンが自説(自然選択説)の弱点を認めている文章を引用しつつ、断続平衡説支持者の文を引用する。たとえば

「事実、化石の記録は、一つの種から別の種への移行について納得させる証拠をただの一つも提出していない。

しかも、それぞれの種は驚くほど長大な期間にわたってそのまま存続している」と、「新版進化時間表」は認めています。[9]『創造』 65頁

「新版進化時間表」(邦訳『進化の新しいタイムテーブル』)の著者スタンレーは、ダーウィンの説く漸進的進化に反対し、進化激変を主張する断続平衡説支持者である。

ここでも「エホバの証人」は、進化論内部の反対意見を借りている。化石の記録が漸進的進化を証明しなくとも、進化論全体を否定することにはならない、と筆者は考える。

「エホバの証人」は『創造』の第5章を次のように結んでいる。

天文学者のカール・セーガンは、その著、「宇宙」の中で、率直にこう認めました。

「化石の証拠は偉大な設計者に関する観念と調和する、と言えよう。」[10]『創造』 70頁

この文章だけを読むと、カール・セーガンは偉大な設計者、すなわち創造主の存在を認めているようである。実はその反対である。邦訳『コスモス』を見てみよう。

進化と自然選択という二つの考えを聞いたとき、多くの人が怒った。いまでも、まだ怒っている人がある。私達の祖先は、地球上の生物の優雅さを知っていた。生物の構造は、その働きにぴったり合っている。それを見て、私達の祖先は、創造主のことを考えざるをえなかった。

(中略)

創造主の存在を考えることは、自然なことである。それは、人の心に訴えることであり、生物界を人間的に説明することであった。

しかし、ダーウィンとウォーレスが示したように、もう一つの可能性もあった。それは、同じように人の心に訴え、同じように人間的で、しかも、はるかに説得力がある。それは、自然選択の理論である。それは、生命の音楽を永久にもっと美しくするものである。

化石の存在は、偉大な創造主の説とも矛盾しない。あの種の生物については創造主が不満に思い、こわしてしまったのだろう。そして、改良された設計で新しい実験が試みられたのだろう、というわけだ。しかし、このような考えは、少し筋の通らぬところがある。動物や植物は精巧に作られているというのだが、それほど有能な創造主ならなぜはじめから、もっともよい種を作り出すことができなかったのだろうか。化石は、かつて試行錯誤があったこと、創造主が、将来を予測する能力を持たなかったこと、などを示している。

創造主はもともと気まぐれだというのならともかく、試行錯誤や予見性のなさは、すぐれた創造主にはふさわしくないことである。[11]『コスモス』 (上)44-46頁カール・セーガン著、木村繁訳、朝日文庫、朝日新聞社

カール・セーガンは自然選択支持者である。「エホバの証人」が引用した文は、文脈から判断して仮定文である。「もしも、化石の存在が偉大な創造主の説と矛盾しないのなら、その考えは筋が通らない。」と言っているのである。

『創造』の筆者はこの文脈を無視して引用している。この態度は公正と言えるだろうか。

第6章 『非常に大きな隔たり-進化論はそれを埋めることができるか』

この章は、脊椎動物の魚類、両生類、ハ虫類、鳥類、哺乳類のそれぞれには生物種として大きな隔たりが存在し、その中間的な生物が存在しないと主張する。そして哺乳類と人間の間にも大きな隔たりがあると言う。『創造』の本は魚類と両棲類との隔たりの項で次のように述べている。

両棲類を魚類の何らかの祖先と結び付けようとして精力的な努力がなされてきましたが、それは成功していません。その候補として肺魚が好んで取り上げられていました。肺魚はえらのほかに浮き袋を備えていて、一時的に水の外に出る間それを呼吸のためにも用いることができるからです。「魚類」と題する本はこう述べています。「これらは、陸上で生活する脊椎動物へと進んだ両棲類と何らかの直接的な関連があるのではないか、と考えたい気持になる。しかし、実際にはそうではない。それらは全く別のグループである。」(原文注4)

デイビッド・アテンバラは肺魚とシーラカンスを共にこの点では欠格とし、「それらの頭の骨は最初の化石両生類の骨とは非常に異なっており、一方が他方から出たとすることはできない」と述べています。(原文注5)[12]『創造』 72、73頁

(原文注4-「魚類」、F・D・オマンニー、1964年、36ページ)

(原文注5-「地上の生命」、デイビッド・アテンバラ、1979年、137ページ)

ここに引用されたデイビッド・アテンバラの文章は、彼が肺魚とシーラカンスを共に両生類へ移行するものでないと述べている部分である。ところが、彼はその文章に続いて次のように記している。邦訳『地球の生きものたち』には、

ところが、この太古の決定的な時代の堆積物の中から、第三のグループの魚がみつかった。それは、シーラカンス類や肺魚類と同じ大きなグループに属しており、シーラカンス類と同様に、基部が肉質になった、肢のような鰭をもっていた。また、肺魚類と同様、腸につながる空気呼吸用の袋ももっていたにちがいない。しかも、その頭骨には、シーラカンス類にも肺魚類にもない決定的な特徴があった。すなわち、鼻孔と口内を結ぶ通路があったのだ。あらゆる陸生脊椎動物はこの特徴を備えており、このことから、彼らが陸生脊椎動物の祖先の系統にごく近いことは、まさに疑い得ない事実である。

この生き物はエウステノプテロンと名付けられた。この化石は薄い切片にして調べられ、その解剖学的構造については、血管の構造の詳細にいたるまで、多くのことが明らかにされた。また、化石標本の鰭も念入りに解剖され、その基部の肉質部分を支えているのは、体に密着した一本の頑丈な骨とそれにつながった二本の骨、さらにそこからわかれた一群の小骨と指骨であることがわかった。

そしてこのパターンこそすべての陸生脊椎動物の四肢にみられるものなのである。[13]『地球の生きものたち』 138頁デーヴィッド・アテンボロー著、日高敏高・今泉吉晴・羽田節子・樋口広芳訳、早川書房

このように、アテンバラは、シーラカンス類や肺魚類を両生類への移行型と見なさないが、第3の魚類エウステノプテロンの存在を示して、これを陸生脊椎動物の祖先と見なしているのである。

「エホバの証人」はこの記述を読みながらあえてシーラカンスや肺魚のみを取り上げたのであろうか。これが公正な態度と言えるであろうか。

この第6章の最後の部分で、「エホバの証人」は人間と他の動物との隔たりを次のように示している。

人間を地上の他のすべての生き物と大きく異ならせているものはその脳です。人間の脳の約1,000億個の神経単位(ニューロン)に蓄えられる情報の量は2,000万巻もの書物を満たすほどのものとなるでしょう。抽象的思考と言語の能力は人間をいかなる動物とも大きく異ならせており、また蓄積する知識を記録する能力は人間の最も注目すべき特性の一つです。こうした知識を用いることによって人間は地上の他の生物をはるかにしのぐようになり、月に行って戻って来ることまで成し遂げました。確かに、一科学者が述べたとおり、人間の脳は「異なっており、既知の宇宙のいかなるものと比べても計り知れないほど複雑化して」います。原文注16

人間と動物との間の隔たりをとりわけ大きくしている別の特色は、人間の持つ道徳的また霊的な価値観であり、それは愛、公正、知恵、力、憐れみなどの特質から来ています。このことは、人間は『神の像かたち、また神と似た様さまに』造られたと述べる創世記のことばの中にも示唆されています。

そして、これが、人間と動物との間のあらゆる隔たりの中で最大の点です。-創世記1:26。[14]『創造』 82頁

(原文注16-「脳:最後の未開拓地」、リチャード・M・レスタク、1979年、162ページ)

エホバの証人」は人間の脳の大きさから、思考、言語の能力、道徳的、霊的価値観を人間と他の動物との違いであると言う。これは人間の社会的能力であって、誕生直後の乳児には期待できない。「エホバの証人」は、生物学的問題と社会学的問題を混同している。

第7章 『「猿人」とは何ですか』

本章は、進化論者が人間の起源として扱っている「猿人」について追究している。彼らは、「猿人」と呼ばれる化石の証拠の少ないこと、現存の類人猿と人間との間をつなぐ「鎖環(くさりわ)」となる種が掛けていること、「猿人」の絵や模型が想像によっていること、過去にピルトダウン人と呼ばれていたものは偽物であったことなどを挙げる。また、進化論者が人類の祖先として、例示するエジプトピテクス、ラマピテクス、アウストラロピテクスを人間でないとして退ける。そして、ネアンデルタール人、クロマニヨン人は人間であるとする。さらに、放射性炭素による年代測定には誤りがあるから、人間の歴史は数百万年前でなく6000年前までしか遡ることができないと主張する。

「エホバの証人」はホモ・エレクトス以前を類人猿、ネアンデルタール人以後を人間として区別し、「猿人」を認めない。そして、前者の証明として引用する文章は、「それは人間ではない」と記述してある部分を取り出し、後者の証明としては、「それは人間である」と書かれてある部分を使う。このようにすれば「猿人」の記述はなくなってしまう。たとえば『創造』には次の文章がある。

そして、アウストラロピテクスについても同じことが言えます。さらに進んだ調査によって、その頭がい骨は、「脳の容積が小さいと言うこと以外に、他の多くの点でも人間の頭がい骨と異なっている」ことが明らかにされました。

(原文注43)[15]『創造』 93頁

(原文注43-「新版進化時間表」、ステブン・M・スタンレー、1981年、142ページ)

引用されたスタンレーの本には続いて次の記述がある。邦訳『進化の新しいタイムテーブル』には、

頬骨は頭蓋から横に張りだし、大変長い顔は前方比較的大きなあごに向かって斜面をなすが、オトガイはヒトほど突出しない。アフリカヌス(筆者注・アウストラロピテクスのこと)はヒトに似て完全に直立する。これはさまざまな骨格特徴、特にカゴ状の骨盤から見てとれる。この骨盤はヒトの系統に生じ、足の上に体を支えるようにできている。類人猿の骨盤はもっと細長く、背骨の下部にそっていくらかのび、形から完全な直立ではないとわかる。アフリカヌスはヒトの進化という重大問題に光を投げる。

この動物の解剖学は、直立姿勢は脳の発達よるはるか以前から現代人の水準に近かったことを示す。[16]『進化の新しいタイムテーブル』 186頁S・M・スタンレー著、養老猛司訳、岩波現代選書NS、岩波書店

このようにスタンレーはアウストラロピテクスの脳容量が小さく、頭蓋骨が人間と異なるとしながら、骨盤は類人猿と異なることを述べている。つまり、彼は、アウストラロピテクスが人間と類人猿の中間種、「猿人」であると主張している。

「エホバの証人」は、アウストラロピテクスが人間と異なる部分だけを引用しているのである。

第8章 『突然変異-進化の基盤ですか』

本章は突然変異についての追究である。進化論者が突然変異を進化の基盤であると主張すること、突然変異には有益なものより有害なものが多いこと、突然変異によって新しい種が生まれないことを述べる。そして遺伝の安定性から親と子が別の種にならないと言う。そのため突然変異は進化の基盤でないと結論する。

「エホバの証人」は、進化論者は突然変異説をもち出すと言うが、突然変異説を唱えるのは厳密にはネオダーウィズム支持者である。断続平衡説や浅間一男は突然変異を進化の要因として認めていない。また『キリンの首』の著者ヒッチングも突然変異を否定している。

突然変異に代わる理論として、浅間一男はポリジーン(量遺伝子)が鍵であるとし、ヒッチングは物理化学の法則が存在するであろうと主張する。それゆえ『創造』のこの第8章の結文、

ジョン・ムーア教授の言明した次のことは真実です。「厳密な検査と分析に基づけば…遺伝子の突然変異が、自然選択を伴うすべての進化過程の原材料であるというような独断的主張は、神話的発言である。」

(原文注32)[17]『創造』 111頁

(原文注32-「染色体、突然変異、および系統学について」、ジョン・N・ムーア、1971年12月27日、5ページ)

という文章は、ネオダーウィズムにはあてはまるが、他の進化論には当たらない。

『創造』の本は第8章の最後に進化論と創造論を対比させている。

| 進化論が予告した事柄 | ・生命は偶然の科学進化によって無生のものから進化した(動物自然発生) ・化石は次のことを示しているはず 1・単純な形態の生物が徐々に発生している 2・過渡的な形態の物が、それ以前のものとの間をつないでいる ・新しい種類の物は徐々に生じる形成の始まりで、十分に整ってはいない骨や器官の、過渡的な段階のものが色々ある ・突然変異:その最終結果は有益;それによって新しい特色が造られてゆく ・文明の起源は漸進的であり、粗野で、野獣的なものから始まった ・言語は、単純な、動物のうなり声から始まって、今日の複雑な形に変化した ・人間の出現は数百万年前 |

| 創造論が予告した事柄 | ・生命はそれ以前の生命からのみ生じる;その最初は、理知を持つ創造者によって創造された ・化石は次のことを示しているはず 1・多くの種類の複雑な形態の物が突然に出現している 2・主要な種類相互の間には隔たりがある間をつなぐものはない ・新しい種類の出現は漸進的ではない;十分に整っていない骨や器官はなく、すべての部分は十分に形成されている ・突然変異は複雑な生物体にとって有害;何ら新しいものを造り出すことはない ・文明とは人間と共に始まった;初めから相当進んだものである ・言語は人間の歴史の初めからある;古代の言語は複雑で、よく整っている ・人間の出現は約6,000年前 |

| 実際の世界に見られる事柄 | 1・生命はそれ以前の生命からのみ生じる 2・複雑な遺伝の暗号が偶然に形成されることはない ・化石は次のことを示している 1・多くの種類の複雑な生物の突然の出現 2・それぞれの新しい種類はそれ以前のものとはかけ離れている間をつなぐものはない ・多くの変種はあるにしても、新しい種類の出現は漸進的ではない形成途上の骨や器官はない ・小さな突然変異は有害、大きな変異は致命的新しいものを造り出すことは決してない ・文明は人間と共に出現しているどんな洞くつ住民も文明を有していた ・言語は人間の歴史の初めからある古代の言語は今日のものより入り組んでいる場合が多い ・文字による最古の記録は、5,000年前までしかさかのぼれない |

そして論理的な結論として次のごとく記している。

実際の世界に見られる事柄を進化論が予告した事柄、また、創造論が予告した事柄と比較検討してみるとき、どちらの考え方が事実と適合し、どちらが事実と一致していないかは明らかではないでしょうか。

わたしたちの周囲の、現在生きているものの世界からの証拠と、ずっと昔に生きていたものに関する、化石の記録からの証拠とは、共に同じ事柄、すなわち、生命は創造されたものであり、進化したものではない、ということを証(あかし)しています。[18]『創造』 113頁

彼らの論理に従えば創造が正しく、進化論が間違っているということになる。いままで見てきたように彼らの論理には作為的な意図が見られる。たとえば、ネオダーウィズムの弱点を突いて、進化論全体が間違っているかの如く言い、進化論に未解決な部分や仮説があれば、事実と証明できないと言ったりする。

「エホバの証人」が進化論を攻撃する意図は、聖書無謬説を守るためである。彼らは進化を認めれば聖書の絶対性が崩れると考える。聖書が唯一の真理でないのならば彼らは行動規範を失なうこととなる。それは彼らにとって恐慌である。その恐れが彼らを進化論攻撃に仕向ける。その攻撃の手段は公正ではない。彼らにとって進化論を公正に取り扱うことはできない。なぜなら、彼らにとって最も大事な問題は聖書の無謬性であって、その証明のためには公正という言葉も退けられてしまう。彼らこそ独断主義者といえる。

以上、「エホバの証人」の進化論攻撃を見てきた。次節では結論として、「聖書無謬説」を見ていくことにする。

聖書無謬説

これまで、「エホバの証人」の現況、歴史、彼らの創造論と進化論への攻撃法を見てきた。また、それに関連して、宗教と科学との論争史を見てきた。そこには「エホバの証人」の独特の解釈法があった。それが彼らの存在する根源でもあった。その根源とは聖書無謬説の立場である。聖書無謬説を支持する団体は「エホバの証人」の他にも多くある。それらは根本主義者(ファンダメンタリスト)と呼ばれる。「エホバの証人」と根本主義者は細部において異なるが、その依って立つ所は聖書に誤りは無いということで一致する。そこで以下に聖書無謬説の構造を追究していくことにする。

聖書無謬説には歴史があった。それは宗教と科学との論争史の章で見たとおりである。そこで問題にされたのは科学の諸原理が聖書の字句に反することであった。地球が球体であること、地球が太陽系の一惑星であること、生物は進化してきたことなどが聖書の字句と矛盾するため、聖書無謬に固執する人々から反対された。そのため、聖書無謬説は聖書の逐語的解釈法であると考えられた。

科学が未熟な中世には逐語的解釈が聖書無謬説と同等であった。そして殆どの人が聖書無謬説支持者であった。近代の科学の発達とともに、科学の諸原理を受け入れつつ聖書の信仰を保持する近代主義者が現れ、聖書批評学、聖書考古学が受け入れられた。その結果、聖書は古代イスラエルの宗教観に基づく伝承に依って成立したことが認められた。それゆえ、近代主義者は聖書を科学の書と見ないで、信仰の書として扱うことでその宗教観を保持した。その意味で近代主義者は聖書無謬説から離れ、逐語的解釈を退けた。

これに対して、根本主義者は聖書が神から霊感を受けて書かれたものであると考えるから、聖書が伝承に依って成立したとは見なさない。また聖書は神の言葉であるから誤りがある筈がないと考える。そのため、聖書無謬に固執する。そして、聖書の逐語的解釈は部分的に退け(例えば、天文学、地理学の分野において)、部分的に取り入れる(進化論でなく創造論)。根本主義者は聖書の無謬性を守るために、聖書の逐語的解釈を時には使い、時には使わない。聖書を逐語的に解釈できないところは、それを比喩的表現だとして調和化をはかる。そのため、以前には逐語的解釈をしていたものも具合が悪くなればそれを放棄する。「エホバの証人」のワクチン禁止などはそれにあたる。輸血禁止や創造論も将来放棄する可能性もある。

彼らにとって、逐語的解釈は第一義ではない。第一義は聖書の無謬性である。聖書の無謬性のために逐語的解釈を利用するのである。

それでは根本主義はなぜ聖書の無謬性にこだわるのだろうか。その原因は聖書そのものに依る。聖書学者ジェームズ・バーは、彼の著『ファンダメンタリズム』において、根本主義の原因として、聖書自体の中にまで遡る深い根源を挙げる。それは次の4つの要素からなる。その4つとは、

- 聖書の最初の成立

- 釈義と解釈の過程

- 歴史的批評的探求の欠如

- 教理的排他主義の伝統

である[19]『ファンダメンタリズム』 216-220頁

1.「聖書の最初の成立」

聖書は諸伝承の集まった混合物であり、神の語った言葉はその一要素にすぎなかったのに、聖書全体が「神の言葉」として考えられたことである。

2.「釈義と解釈の過程」

聖書の後期の段階のものは初期のものを解釈して聖書の各書相互間に複雑な関係を作り上げ、聖書への敬意と権威が聖書全体に及ぼされたことである。

3.「歴史的批評的探求の欠如」

聖書の中に、古代ギリシアの歴史書や文学書のような歴史的批評的探求の要素が欠如していたことである。

4.「教理的排他主義の伝統」

聖書の中に教理的排他主義の伝統があることである。

これら4つの要素が聖書全体に含まれ根本主義を生み出す原因となった。ただ、従来のキリスト教各派には、この4つの要素を抑制する哲学的神学の伝統があって、根本主義にまで至らず、近代主義の立場をとった。抑制する伝統の欠落が根本主義の出現となった。

「エホバの証人」も、哲学的神学の伝統を有しない。そのため、聖書自体の有する根本主義的傾向を持つこととなった。それゆえ、「エホバの証人」の出現の根源も聖書自体にある。

ジェームズ・バーは根本主義出現の根源としての4要素を示したが、筆者はさらにもうひとつを加えたい。それは聖書の神である。すなわち、ヤーウェ(エホバとも発音する)の神である。

心理学者ユングは『ヨブへの答え』の中で、「ヨブ記」に現れたヤーウェを、ギリシアの神ゼウスと対比して次の如く記している。

ヤーウェの無道徳についてここで初めて耳にするのであれば、ヨブの神認識にはもっとずっと驚かされたかもしれない。だがヤーウェの予想できない気紛れと破壊的な怒りの発作は昔から知られていた。かれは猜疑心のつよい道徳の番人としてふるまい、とりわけ義にかんしては傷つきやすかった。したがってたえず「義」を讃えられることが必要であった。これはかれにとって重大なことであったようだ。

この事情ないし特徴のために、かれのもつ明確な人格を、多かれ少なかれ古代的なところのある王の人格から区別するものは、その大きさだけになる。人間の不実な心と密かに懐く思いを疑い深く調べぬく、かれの猜疑心の強い傷つきやすいありようが、かれと人間との関係をいやおうなく個人的なものとし、人間はかれから個人的に呼びかけられると感じざるをえなかった。この点でかれは万物を治める父なるゼウスとは本質的に異なっていた。

ゼウスは好意をもちながらもいくぶんよそよそしく、世界の運行が昔ながらの神聖な軌道を進んでゆくに任せ、秩序を欠くものを罰するのみであった。かれは道徳の説教などはせず、本能にしたがって治めた。人間に対して求めるものはかれにふさわしい犠牲だけだった。人間についてはなにも求めなかった。人間についての計画をもたなかったからである。

父なるゼウスは姿形はあるが、人格ではないからである。ところがヤーウェにとっては人間は気にかかるものであった。それどころか最大の関心事だった。かれらがかれを必要としたように、かれにとって人間は個人的に切に必要であった。ゼウスも雷霆を投げつけることはあったが、それは秩序に反する個々の無法者を狙うのみであって、人類全体に対してはなんの異議もなければ、特別に興味を感じることもなかった。

ところがヤーウェは、人間がかれの願望と期待のとおりにふるまわないと、種としての人間に対しても個人としての人間に対しても、激昂してとどまるところを知らない。そしてそのさいには、かれの全能の能力からすればこの「できの悪い粘土のつぼ」よりましなものをなにか作りだすことが当然できたはずだということについての自己反省はもちろん一切ない。

このように、「ヨブ記」の神にとって人間は最大の関心事だった。そして、人間が自身の義を讃えることを強く要求する。自己反省なしに。ヤーウェ神の姿は「エホバの証人」の姿と相似である。「エホバの証人」は、ヤーウェ神の如くふるまう。「エホバの証人」の究極的根源は神エホバそのものである。

脚注

| ↑1 | 『創造』 23、24頁 |

|---|---|

| ↑2 | 『創造』 23 |

| ↑3 | 『キリンの首』 123頁フランシス・ヒッチング著、樋口広芳・渡辺政隆訳、平凡社 |

| ↑4 | 『創造』 38頁 |

| ↑5 | 『創造』 40頁 |

| ↑6 | 『創造』 51頁 |

| ↑7 | 『創造』 57頁 |

| ↑8 | 『種の起源』 (中)164頁、216頁ダーウィン著、八杉竜一訳、岩波文庫、岩波書店 |

| ↑9 | 『創造』 65頁 |

| ↑10 | 『創造』 70頁 |

| ↑11 | 『コスモス』 (上)44-46頁カール・セーガン著、木村繁訳、朝日文庫、朝日新聞社 |

| ↑12 | 『創造』 72、73頁 |

| ↑13 | 『地球の生きものたち』 138頁デーヴィッド・アテンボロー著、日高敏高・今泉吉晴・羽田節子・樋口広芳訳、早川書房 |

| ↑14 | 『創造』 82頁 |

| ↑15 | 『創造』 93頁 |

| ↑16 | 『進化の新しいタイムテーブル』 186頁S・M・スタンレー著、養老猛司訳、岩波現代選書NS、岩波書店 |

| ↑17 | 『創造』 111頁 |

| ↑18 | 『創造』 113頁 |

| ↑19 | 『ファンダメンタリズム』 216-220頁 |